Étude de la dispersion de poussières – Laboratoire de géologie

Étude de la dispersion de poussières - Laboratoire de géologie

Année

2025

Client

NC

Localisation

Paris

Typologie

Laboratoires

Vous avez besoin d'une expertise ?

Accueil » Laboratoires » Etude des poussières en salle blanche » Étude de la dispersion de poussières – Laboratoire de géologie

La mission réalisée par EOLIOS Ingénierie : expertise en simulation CFD et maîtrise aéraulique.

Les ingénieurs d’EOLIOS sont experts de la modélisation des flux d’air et de la dispersion particulaire

L’expertise d’EOLIOS en simulation CFD (Computational Fluid Dynamics) a permis d’analyser avec précision les phénomènes de dispersion particulaire au sein d’un laboratoire de géologie. Grâce à une modélisation 3D réaliste et à une approche scientifique rigoureuse, l’étude a mis en évidence les zones à risque et évalué l’efficacité des dispositifs de captation existants.

Cette démarche a contribué à optimiser la sécurité des opérateurs et à améliorer durablement la qualité de l’air dans un environnement de travail exigeant.

EOLIOS est un acteur de référence en simulation CFD appliquée aux environnements intérieurs complexes, s’appuyant sur un important retour d’expérience issu de campagnes de mesure et de nombreuses études menées sur sites réels.

Préserver la santé au cœur des laboratoires : un enjeu crucial

L’air comme vecteur de risque dans les espaces confinés

Dans les laboratoires de préparation paléontologique, la qualité de l’air ambiant joue un rôle fondamental dans la préservation de la santé des opérateurs. Derrière les manipulations scientifiques minutieuses, souvent réalisées à l’aide d’outils mécaniques ou pneumatiques, se cache un phénomène bien moins visible mais potentiellement dangereux : la diffusion de poussières fines issues des fossiles ou des matrices rocheuses.

Comme pour les environnements hospitaliers ou pharmaceutiques, les espaces de préparation géologique sont associés à des exigences de filtration. En effet, les poussières générées lors du dégagement des fossiles peuvent s’avérer abrasives, irritantes, voire toxiques selon leur composition. La maîtrise de leur dispersion est donc un impératif non seulement pour garantir le confort de travail, mais aussi pour prévenir tout risque sanitaire lié à une exposition chronique.

Percuteurs, poussières et propagation : un trio à surveiller

Au cœur du processus de dégagement des fossiles, les outils utilisés agissent comme des vecteurs puissants de mise en suspension des particules. C’est notamment le cas des stylos percuteurs pneumatiques, employés pour fragmenter délicatement la roche autour des échantillons. Ces outils génèrent un flux d’air d’environ 1 m/s en sortie, propulsant mécaniquement les poussières vers l’environnement immédiat.

En l’absence de captation efficace à la source, ces émissions peuvent se disperser librement dans le volume de la salle, traversant l’espace de travail et atteignant les voies respiratoires des utilisateurs. Cette problématique est accentuée par la présence de plusieurs postes en fonctionnement simultané, et par une géométrie de salle contraignante, où les flux d’air peuvent rencontrer des obstacles ou créer des boucles de recirculation.

Face à cette configuration, les dispositifs classiques d’extraction murale ou de renouvellement général d’air ambiant se révèlent souvent insuffisants. Une approche ciblée et localisée devient alors nécessaire.

Une étude CFD pour objectiver les performances et guider les choix techniques

C’est dans ce contexte que l’étude menée par EOLIOS s’inscrit. Elle repose sur l’utilisation de la simulation numérique par la mécanique des fluides (CFD) pour analyser, quantifier et visualiser les phénomènes de dispersion particulaire au sein du laboratoire de géologie.

L’objectif de cette modélisation est double :

- Valider les performances de captation de la sorbonne existante, en vérifiant que les vitesses frontales répondent aux exigences réglementaires (norme EN 14175) et que le confinement des polluants est maîtrisé.

- Évaluer l’efficacité comparée de plusieurs configurations pour la maîtrise des poussières générées aux postes de travail : absence de captation mobile, ajout de bras aspirants, et mise en place d’une protection frontale.

En modélisant ces différents scénarios et en visualisant les trajectoires des particules émises, l’étude permet d’identifier les zones à risque, de quantifier les volumes impactés par les poussières, et d’orienter les choix techniques vers des solutions éprouvées, pragmatiques et économiquement viables.

Comprendre pour mieux protéger : pourquoi modéliser par la CFD ?

Simuler pour visualiser l’invisible

La simulation numérique par mécanique des fluides (CFD) s’impose aujourd’hui comme un outil indispensable pour la maîtrise des environnements intérieurs complexes. Dans un espace clos comme un laboratoire de géologie, où les flux d’air, les obstacles physiques et les émissions particulaires interagissent en permanence, seule une modélisation tridimensionnelle précise permet de comprendre les dynamiques réelles de l’air et des poussières.

L’approche développée par EOLIOS repose sur une modélisation détaillée du laboratoire de préparation paléontologique, intégrant les géométries du mobilier, les caractéristiques techniques des équipements aérauliques, ainsi que les sources d’émission de particules. À partir de cette base, des scénarios représentatifs ont été simulés, en régime stationnaire, afin de reproduire numériquement les comportements d’écoulement et de dispersion observables en conditions réelles.

Prise en compte détaillée des systèmes de maintien de la qualité d’air – Sorbonne

Un comparatif objectif des solutions de captation

L’un des objectifs majeurs de cette étude était de visualiser les différents scénarios et de vérifier la conformité par rapport aux normes en vigueur :

- La sorbonne en fonctionnement nominal (faible débit) et intensif (débit maximal), afin de valider le respect des vitesses frontales réglementaires et l’efficacité du confinement des polluants.

- Les grilles d’aspiration murales, positionnées au fond de la salle, évaluées pour leur capacité à évacuer les particules diffusées dans l’ambiance générale.

- Les bras d’aspiration mobiles, pour estimer leur efficacité à la source lors des manipulations sur fossiles.

- La présence ou non d’une protection frontale sur les postes, afin de juger de son rôle dans le confinement local des poussières projetées.

La simulation CFD permet ainsi d’identifier, en chaque point de la salle, les vitesses d’air, les concentrations de poussières (via un scalaire de diffusion) et les trajectoires d’émission. Chaque solution est analysée de manière factuelle et quantifiée.

Détecter les zones à risque pour orienter les améliorations

Au-delà des simples vitesses d’air, la modélisation permet de repérer les zones critiques : stagnation de poussières, boucles de recirculation, remontées verticales ou diffusion transversale. Ces phénomènes, souvent invisibles à l’œil nu, peuvent être à l’origine de contaminations secondaires ou de recontaminations en l’absence de confinement adapté.

Grâce à cette approche, il devient possible d’anticiper les défauts de conception ou d’usage, et de proposer des améliorations ciblées : qu’il s’agisse d’un repositionnement des bras, d’un ajustement de débits ou d’un ajout de dispositifs passifs comme des écrans de protection.

Plongée au cœur du laboratoire : un environnement modélisé avec précision

Une modélisation 3D fidèle à la réalité du terrain

L’exactitude des résultats CFD repose avant tout sur la fidélité de la maquette numérique. Pour cette étude, l’équipe d’EOLIOS a reconstitué en détail le laboratoire de préparation paléontologique à partir des plans DWG du site et des fiches techniques des équipements fournis. Chaque élément influant sur les écoulements a été intégré : volumes, cloisons, mobilier, surfaces de travail, et systèmes de diffusion et d’extraction.

L’environnement 3D obtenu constitue une représentation réaliste du laboratoire, en phase avec les conditions d’utilisation actuelles. Cette précision permet d’anticiper les flux d’air réels et les interactions complexes entre sources d’émission, obstacles physiques et systèmes de ventilation.

Une intégration complète des équipements de captation

Tous les dispositifs réels de traitement de l’air présents dans la salle ont été modélisés :

- La sorbonne, utilisée pour les manipulations à risque, a été simulée dans deux configurations représentatives : en débit réduit avec vitre baissée, et en débit maximal avec ouverture totale, afin d’évaluer ses performances de confinement.

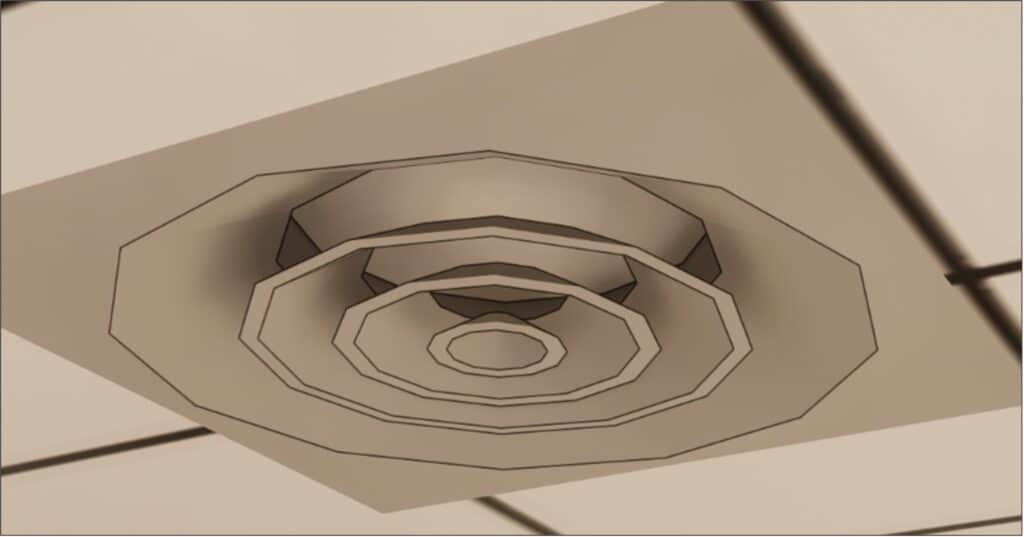

- Les diffuseurs d’air, installés en plafond, assurent l’apport d’air neuf. Leur design spécifique permet une diffusion maîtrisée, avec un minimum de perturbation sur les flux locaux.

- Douze grilles d’aspiration murales, disposées sur deux niveaux derrière les postes de travail, participent à l’évacuation des particules résiduelles en ambiance, et permettent de compenser l’activation ou non de la sorbonne.

- Deux systèmes mobiles d’aspiration à bras articulés ont été positionnés au plus près des fossiles. Ils jouent un rôle essentiel dans la captation à la source.

Enfin, pour reproduire fidèlement le scénario d’émission, un stylo percuteur soufflant à 1 m/s en continu a été modélisé au niveau des fossiles, sur chaque poste de travail. Ce dispositif simule le dégagement de poussières lors du traitement mécanique des pièces.

Méthodologie de simulation CFD rigoureuse

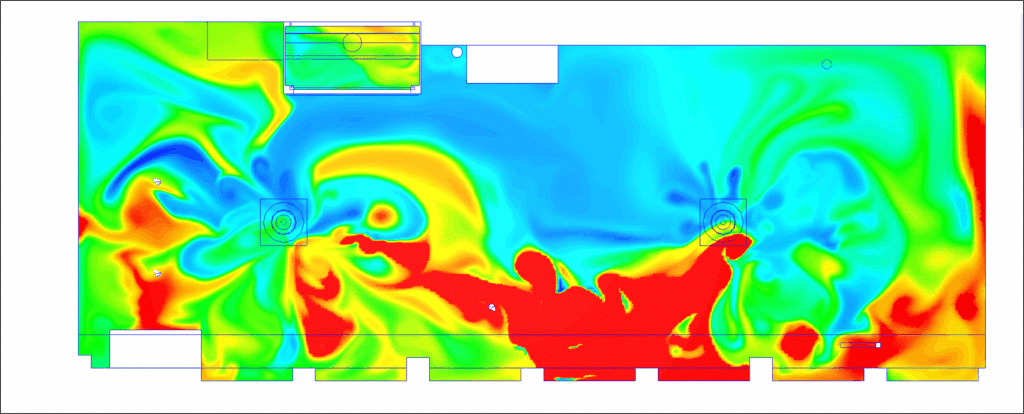

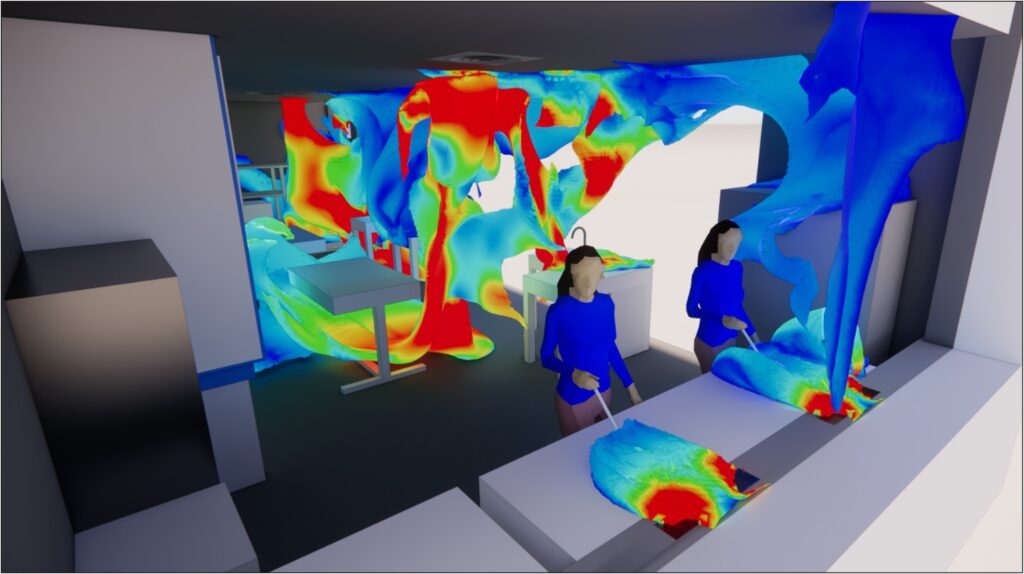

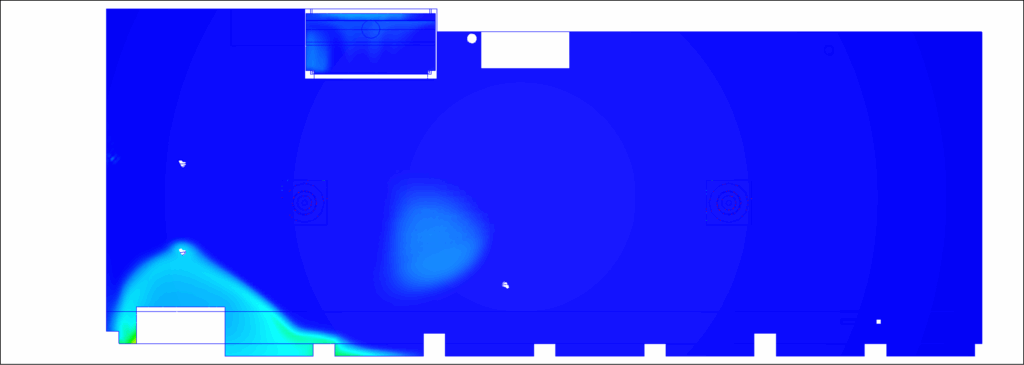

Les scalaires passifs ont été utilisés pour simuler la concentration de particules dans l’air, avec des iso-surfaces et des plans de coupe permettant de visualiser la dissipation ou l’accumulation selon les configurations.

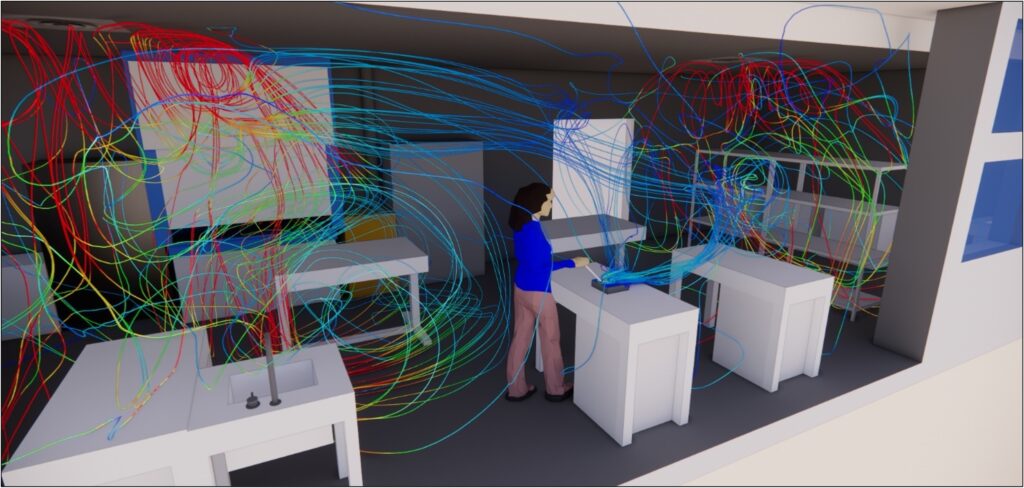

Les résultats issus des simulations CFD permettent une lecture précise des phénomènes de dispersion particulaire au sein du laboratoire. Grâce à une visualisation croisée (plans de vitesse, coupes scalaires, iso-surfaces et traces de courant), chaque configuration a été analysée finement. L’objectif : identifier les zones à risque, quantifier l’efficacité des dispositifs de captation, et orienter les choix techniques vers les solutions les plus performantes.

Ce que révèle la simulation : trajectoires, vitesses, concentrations

État de référence sans protection : diffusion incontrôlée des particules

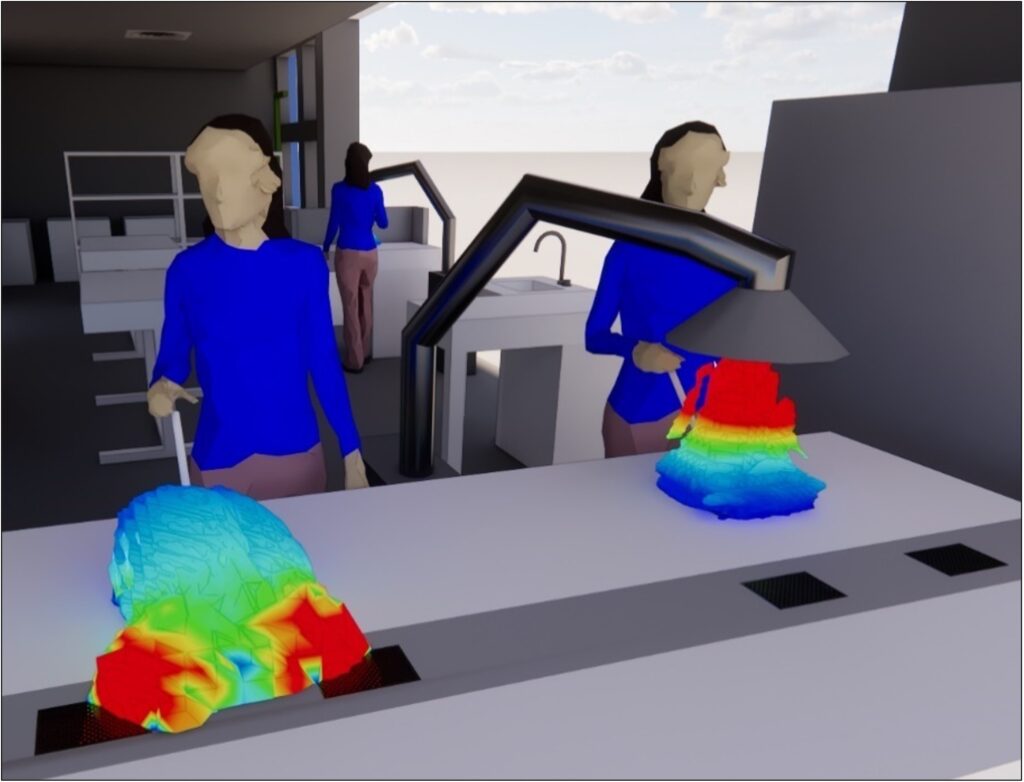

Dans une première configuration, le laboratoire est représenté sans aucun système d’aspiration mobile, uniquement équipé de grilles d’extraction murales. Cette situation correspond à l’état d’origine, avant l’ajout des dispositifs de captation ciblée.

Les résultats montrent une dissipation rapide et non contrôlée des poussières dès leur émission. Les particules générées au niveau des fossiles (modélisées par un scalaire passif) se propagent largement dans l’espace, gagnant rapidement les zones latérales et supérieures, notamment au niveau des visages des opérateurs (plans à 1,70 m de hauteur).

Des recirculations d’air apparaissent dans la zone centrale du laboratoire, alimentées par l’interaction entre les flux soufflés des diffuseurs et l’architecture interne de la salle. Ces zones de stagnation favorisent l’accumulation de particules et leur maintien prolongé en suspension.

Les grilles d’extraction murales, bien que réparties en hauteur, montrent une efficacité limitée. Elles ne permettent pas de capter efficacement les particules dès leur émission. Résultat : la majorité des polluants suit des trajectoires flottantes, et plusieurs iso-surfaces à seuils critiques confirment une contamination persistante de l’air ambiant.

Ajout des bras d’aspiration mobile : une nette amélioration

L’introduction de deux bras d’aspiration mobiles transforme radicalement le paysage aéraulique du laboratoire.

Dès leur mise en place au-dessus des postes de travail, une nette réduction des concentrations particulaires est observée dans les coupes scalaires. Les particules sont captées dès leur émission ou très peu de temps après, limitant leur diffusion dans l’espace.

Les traces de courant mettent en évidence une orientation immédiate des flux vers les buses de captation. Le trajet des particules devient court et contrôlé. Sur les plans longitudinaux et transversaux, les scalaires chutent drastiquement, et les iso-surfaces critiques se rétractent autour des zones d’émission.

L’efficacité reste toutefois conditionnée à la bonne position des bras, qui doivent idéalement être placés à quelques dizaines de centimètres du point d’impact des stylos percutants. La sensibilité au positionnement est notable, et un mauvais alignement pourrait réduire drastiquement les performances.

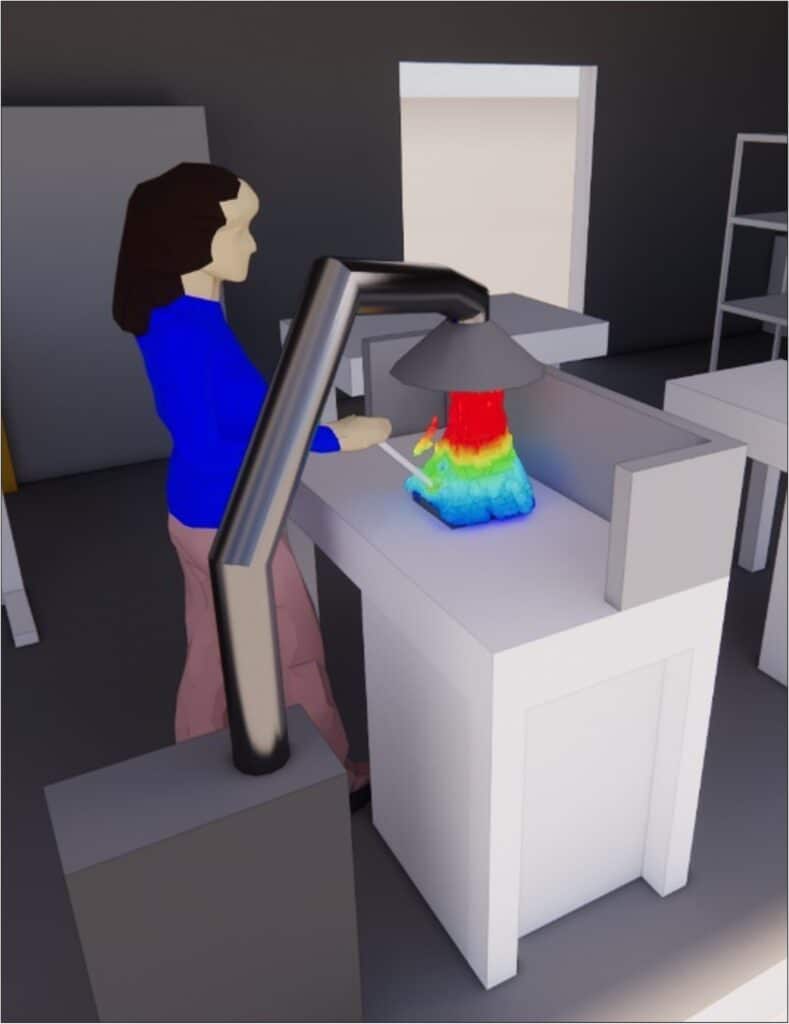

Ajout d’une protection frontale au poste central : le facteur déterminant

Pour aller plus loin dans l’optimisation du confinement, une protection frontale a été ajoutée au poste de travail central, jouant le rôle de barrière physique complémentaire aux systèmes d’aspiration.

L’effet combiné de la coupole mobile et de la cloison frontale se traduit par une amélioration notable du confinement. Les particules sont non seulement captées par le bras, mais aussi piégées par le volume restreint défini par la cloison. L’air vicié reste confiné autour de la table et ne déborde plus dans l’ambiance.

Les plans de scalaire à 1m70 révèlent une quasi-absence de particules dans les zones de respiration. Les concentrations tombent sous les seuils de détection sur la majeure partie de la salle. Les iso-surfaces deviennent presque inexistantes, et les traces de courant suivent des trajectoires orientées exclusivement vers les zones d’extraction.

Ce dispositif montre une synergie forte entre la captation mécanique et la structuration physique de l’espace. L’ajout de la protection transforme le bras d’aspiration en un système confiné localement, dont l’efficacité se rapproche d’un poste de travail encapsulé.

Analyse croisée par coupes, iso-surfaces et traces de courant

La richesse de l’analyse repose sur une combinaison de représentations graphiques permettant de qualifier à la fois le comportement des flux et celui des particules en suspension :

- Les coupes de vitesse montrent la dynamique des flux générés par les diffuseurs, les systèmes de captation et les ouvertures.

- Les coupes de scalaire, en projection verticale et horizontale, permettent de visualiser la distribution spatiale des concentrations particulaires.

- Les iso-surfaces identifient les volumes problématiques, là où le risque de contamination est le plus élevé.

- Les traces de courant, initiées au point d’émission des particules, illustrent le parcours suivi par ces dernières. Elles mettent en évidence les zones de stagnation, les éventuels reflux, mais aussi l’efficacité de captation en présence des bras ou de la protection.

Cette approche intégrée offre un diagnostic complet et visuel de l’environnement de travail. Elle permet non seulement de valider les dispositifs en place, mais aussi de formuler des recommandations précises sur les améliorations possibles, telles que le positionnement des équipements, les débits de ventilation ou la géométrie des postes de travail.

Ce que permet l’étude : valider, ajuster, sécuriser pour une maîtrise durable de l’empoussièrement

La CFD au service de la santé des opérateurs

L’étude CFD conduite par EOLIOS dans le laboratoire de géologie offre un éclairage précis et opérationnel sur les phénomènes d’empoussièrement liés aux opérations de dégagement de fossiles. Grâce à une modélisation réaliste de l’environnement, des équipements et des émissions particulaires, les résultats obtenus permettent de valider les dispositifs existants, de détecter les faiblesses du système et de proposer des ajustements concrets pour renforcer la sécurité des opérateurs.

Cette étude illustre la valeur ajoutée de la simulation numérique dans la compréhension des environnements à risques. Grâce à une approche rigoureuse et à des outils de calcul avancés, il devient possible de visualiser des phénomènes invisibles tels que la dispersion particulaire, les flux aérauliques ou les zones de stagnation, et d’agir de manière ciblée.

La CFD s’impose ici comme un véritable outil d’aide à la décision. Elle permet non seulement de valider les équipements, mais aussi d’anticiper les défauts d’implantation, de dimensionnement ou d’usage. En rendant les flux visibles, elle transforme la prévention en action concrète.

Une démarche au service de la prévention et de la performance

Au-delà de l’analyse ponctuelle, cette étude s’inscrit dans une démarche plus large : celle d’une ingénierie de la santé et de la performance. En identifiant les leviers d’amélioration, en proposant des solutions simples et en objectivant leur efficacité, la simulation permet d’optimiser les environnements de travail tout en sécurisant les opérateurs.

Pour les établissements scientifiques, industriels ou hospitaliers, elle devient un outil stratégique : réduire l’empoussièrement à la source, maîtriser les flux, et concevoir des espaces sûrs, adaptés aux exigences de demain.

L’expertise d’EOLIOS Ingénierie au service de la qualité de l’air et de la sécurité des opérateurs en environnement de laboratoire

L’étude menée par EOLIOS au sein du laboratoire de géologie illustre toute la valeur ajoutée de la simulation CFD dans la maîtrise des environnements sensibles. En rendant visibles les phénomènes invisibles, l’équipe a pu démontrer l’impact réel des solutions de captation et orienter les choix techniques vers des dispositifs à la fois performants et pragmatiques.

Cette démarche, à la croisée de la recherche scientifique et de l’ingénierie appliquée, confirme la capacité d’EOLIOS à accompagner ses partenaires vers des solutions sur mesure, conciliant sécurité, efficacité énergétique et conformité réglementaire.

Grâce à cette étude, le laboratoire bénéficie aujourd’hui d’une maîtrise optimisée de l’empoussièrement, garantissant un cadre de travail plus sain et plus pérenne pour ses opérateurs.

En savoir plus sur ce sujet :

Synthèse de l'étude

Résumé de l'étude

L’étude CFD conduite par EOLIOS a permis de valider les performances de la sorbonne existante ainsi que des systèmes d’extraction du laboratoire, tout en comparant différentes configurations de captation – depuis l’absence de bras mobiles jusqu’à l’ajout d’une protection frontale sur les postes de travail. Les résultats ont mis en évidence les zones à risque de recirculation et d’accumulation, et ont démontré l’importance du positionnement précis des dispositifs d’aspiration pour assurer une captation efficace à la source.

Sur la base de ces observations, des optimisations concrètes ont été proposées, notamment sur les débits et la géométrie des postes, permettant une réduction significative des concentrations de poussières dans les zones de respiration. Cette étude a ainsi permis d’objectiver les performances aérauliques, de sécuriser durablement l’environnement de travail et de renforcer la prévention des risques sanitaires pour les opérateurs.

Découvrir d'autres projets en laboratoire

Étude de contamination – Lignes de production pharmaceutique

Étude de la dispersion de poussières – Laboratoire de géologie

Génie Climatique – Entrepôt de matériel médical

Laboratoire Pharmaceutique – Poussières

Aéraulique d’une salle blanche

Amélioration procédé traitement COV

Qualification de sorbonnes – Laboratoire

Etude d’une salle blanche